45岁的马建华,是西昌市马鞍山乡茶叶村小学8个孩子唯一的老师。2008年,马建华患上视网膜色素变性,左眼视力降至0.08、右眼视力0.02,几近失明。当地教育局准备将他调到中心校从事更轻松的工作,但他婉拒了,选择留下来,继续为孩子们上课,他的妻子杨紫琼也义务帮忙照看学生,夫妻两人在大山深处继续坚守。

12月20日,华西都市报记者再次回访茶叶村小。8个孩子已经读三年级,明显长高了,普通话也说得非常好。而马建华仍旧摸索着在黑板上板书,妻子在一旁帮忙检查作业。马建华说,今年,到学校的水泥路修好了,也通电了,特别是爱心人士长期资助孩子们吃早饭。谈到2016年的新年愿望,马建华说,8个孩子家中经济都特别困难,希望有人来资助他们。同时,孩子们上学路太远,最远的要步行2个多小时,希望村小内能增添住宿设施,放上几张床,让他们能寄宿在学校。

变化:村小通了电 晚上不再黑灯瞎火

12月20日,海拔2500米的茶叶村,气温低至2度,山上的积雪还未融化。上午10点,太阳终于翻过了山坳,阳光照在茶叶村小的操场上,驱散了寒意。马建华的妻子杨紫琼提出播放器,动感的音乐响起,孩子们欢呼雀跃,搓着冻得通红的手,排队跳起了《小苹果》。

阳光刺眼,马建华戴上墨镜,站在教室前的台阶上,微笑地看着孩子们跳舞。但事实上,他所看到的景象,只是眼前模糊的一片人影。“现在左眼基本看不到了,右眼还能看到一些。”马建华说,去年,他做了胆结石手术后,视网膜色素变性的病情,似乎还稳定下来了。

马建华说,这一年,学校有了三大变化。第一是政府修通了直通学校的水泥路,交通改善了。第二是今年5月,学校通了电,晚上再不用黑灯瞎火了,同时,村上还在学校修建了篮球场。第三是来自成都的爱心人士每月给学校捐助2000元早餐费,杨紫琼每隔几天就下山卖肉、买米、买菜,每天给孩子们做饭。而孩子们到学校时,先吃早饭,吃饱了再上课。

坚守:再次婉拒调动工作安排

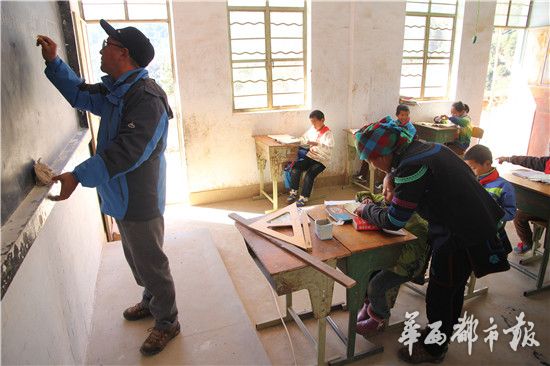

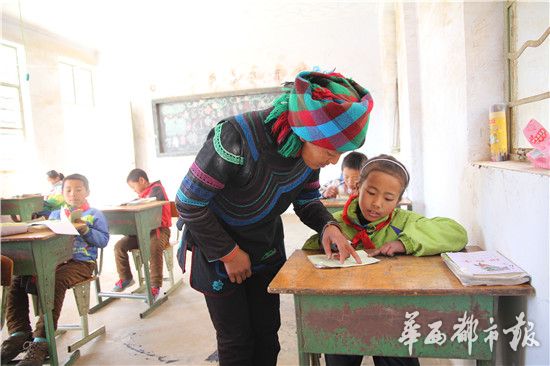

跳完《小苹果》热身后,孩子们继续回到教室上课。说上课,其实总共只有8个孩子,相比去年,上三年级的他们长高了不少。之前,他们中年龄小的,连普通话都还听不懂,如今,已能说一口流利的普通话。上课时,马建华不再先用汉语讲一遍,然后用彝语解释一遍了。而且,孩子们更加活泼好动,课堂上马建华提问,全部齐刷刷举手回答问题。

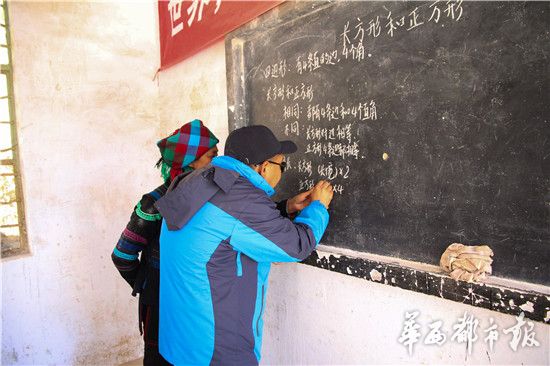

这节课是数学课,内容为四边形。“你这个字又写错了。”在黑板上板书“正方形”时,马建华将“形”字写错,站在教室后面的杨紫琼快步走上讲台,纠正了这个字,马建华嘿嘿地笑着。

这其实是一座“夫妻小学”。马建华患眼病后,看不清楚,经常把字写漏笔画,有初中文化的杨紫琼帮助丈夫辅导学生,上课时纠正马建华的板书,检查学生作业。杨紫琼说,家里的地,现在没时间去种,也不能出去打工挣钱,因为要是她不在,马建华一个人上课,肯定会应付不过来。

马建华家中还有老人,以及上高二和初三的孩子,一家人全靠马建华的工资生活。这学期开学前,乡中心校找到他,说请他到中心校去,做一份更轻松的工作,学校的孩子也分流到中心校就读。西昌市教育局也表示,可以安排他到距离城区更近的学校去上班。但是这些提议,都被马建华婉拒了。

马建华的理由很简单,如果他走了,茶叶村小这个地方太偏远,可能再也没有老师愿意来到这里,孩子们只有到中心校,上学路程更加远,担心因此辍学。另一方面,家长对他非常信任,寄予希望。在这学期开学前,听说孩子们可能要到中心校上课,家长们急了,找到中心校,表示:“还是马老师教得好,我们信任他。”于是,茶叶村小继续保留。

心愿:上学路太远希望增添床让8个学生寄宿

这学期,学校学生比去年减少了1人,家住得最远的鲁富,已经转到其他学校上课去了。

马建华最担心的问题,就是孩子们上学途中的安全。他说,目前8个孩子,家离学校都很远。家住得远的,是10岁的陈小玲,她家住在山下沟里,上学要不断地爬坡,步行走2个多小时。其次,是11岁的马小燕,和8岁的马花,她们上学要走1个半小时。学校现在是上午9点开始吃早饭,10点上课,下午4点放学。家住得远的,需要早上6点过,天还没亮就出门,需要家长送。

一个现实问题是,孩子们家中基本都经济困难,还有不少是留守儿童。孩子的家长也知道,只有读书,才能走出大山。

马建华的新年愿望是,学生家中经济都特别困难,希望有人来资助他们。同时,孩子们上学路太远,现在学校有空的一间教室,一位西昌的熊先生也免费帮忙安装上了窗户玻璃,如果能增添高低床、被子等一些住宿设施,孩子们就能在上课时寄宿在学校,周末才回家。华西都市报客户端记者 徐湘东 摄影报道

(责任编辑 :石兰)

版权所有

版权所有