4月20日,基金会中心网、清华大学公益慈善研究院、北京大学非营利组织法研究中心联合主办的雅安地震三周年救灾信息发布会暨《慈善法》时代机遇与挑战研讨会在北京举办。基金会雅安地震20亿善款使用情况又一次成为社会关注的焦点。即将于今年9月1日施行的《慈善法》专门对慈善组织的信息公开进行了明确的规定,更突显本次发布的特殊意义。

发布会上,清华大学公益慈善研究院副院长邓国胜教授发布《救灾捐款用得透明吗?雅安地震三周年回顾》报告。报告显示,截至2016年4月20日,根据基金会行业信息披露平台——基金会中心网(www.FoundationCenter.org.cn)基于互联网公开信息整理统计,全国共有357家基金会参与雅安地震紧急救援和灾后重建工作,累计募集款物19.06亿元。三年来累计支出款物15.89亿元,占总募集额的83%。剩余善款将继续投入雅安地区的灾后重建工作。

清华大学公益慈善研究院副院长邓国胜教授发布报告

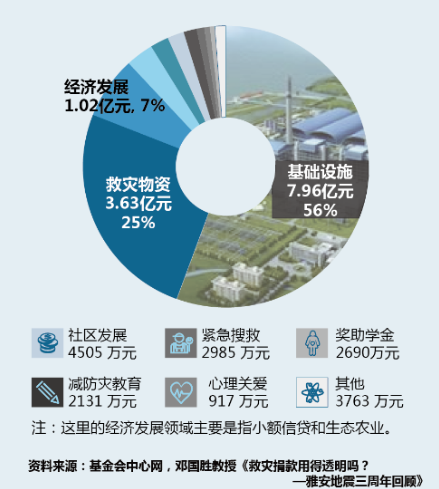

善款主要投向灾后重建的基础设施建设,占支出总量的50%。其中,已经披露详细用途的款物达到14.31亿元,占支出总量的90%,剩余1.58亿元尚未披露详细用途。已披露详细用途的款物中,7.96亿元用于包含学校、医院、敬老院、交通设施、社区活动中心和过渡安置板房等基础设建设;3.64亿元用于大米、食用油、煮食工具、防雨布、棉被、折叠床等救灾物资发放;1.02亿元用于开展小额信贷、生态农业等促进当地经济发展的活动;还有4505万元用于社区发展; 2985万元用于紧急搜集等。

雅安地震善款使用方向概览

在灾后重建的过程中,众多有特色的基金会项目,受到了当地居民的普遍欢迎。其中壹基金确立了“以减灾为核心,创建韧性家园”的灾后重建策略,实施了包括钢结构抗震农房、减灾示范校园,社区减灾中心和壹乐园等综合性减灾后重建项目。 中国扶贫基金会-加多宝美丽乡村计划在雪山村实施,项目通过建立和完善村庄经济合作组织体系,旨在增强项目村及项目受益人“造血功能”,帮助贫困地区解决实际问题,积极探索和实践中国乡村社区精确扶贫模式。老牛基金会为重建并改善灾区基础设施,出资支持飞仙村新村建设及产业发展,目前芦山县飞仙村新村聚居点建设完成,老牛古镇驿道建成通车。

发布会上,邓国胜教授表示“数据显示,从汶川到雅安,基金会行业的自律和信息披露水平均有明显提高。基金会行业第三方信息披露平台基金会中心网发挥了非常重要的作用。”

从汶川到雅安22家基金会接受救灾捐赠信息披露的变化

|

评价指标

|

有提升

|

没有变化

|

有退步

|

不确定

|

|

信息披露内容的完整性

|

59.09%

|

22.73%

|

9.09%

|

9.09%

|

|

信息披露的频率

|

63.64%

|

18.18%

|

9.09%

|

9.09%

|

|

信息披露的渠道

|

59.09%

|

22.73%

|

9.09%

|

9.09%

|

资料来源:根据22家基金会官网、官微和基金会中心网资料统计

随后,基金会中心网副总裁陶泽现场演示了基金会中心网开发的电脑端和手机端的项目信息披露平台系统的功能和数据,方便公众查询基金会的动态项目信息。

基金会项目募款和项目实施信息披露平台

在随后的《慈善法》时代机遇与挑战研讨会上,南都公益基金会理事长徐永光、北京大学非营利组织法研究中心主任金锦萍、中国扶贫基金会秘书长刘文奎、深圳壹基金公益基金会秘书长李劲、赠与亚洲中国首席代表肖蓉和基金会中心网总裁程刚针对基金会行业自律和信息公开及《慈善法》进行研讨和解读。

与会嘉宾台上畅谈《慈善法》时代机遇与挑战

最后,徐永光理事长在大会总结中提出《慈善法》将带来行业的一次变革。慈善行业发展是个体慈善组织发展的前提,他号召更多的知名慈善组织联合推动慈善行业的大发展和影响力的提升

(责任编辑 :石兰)