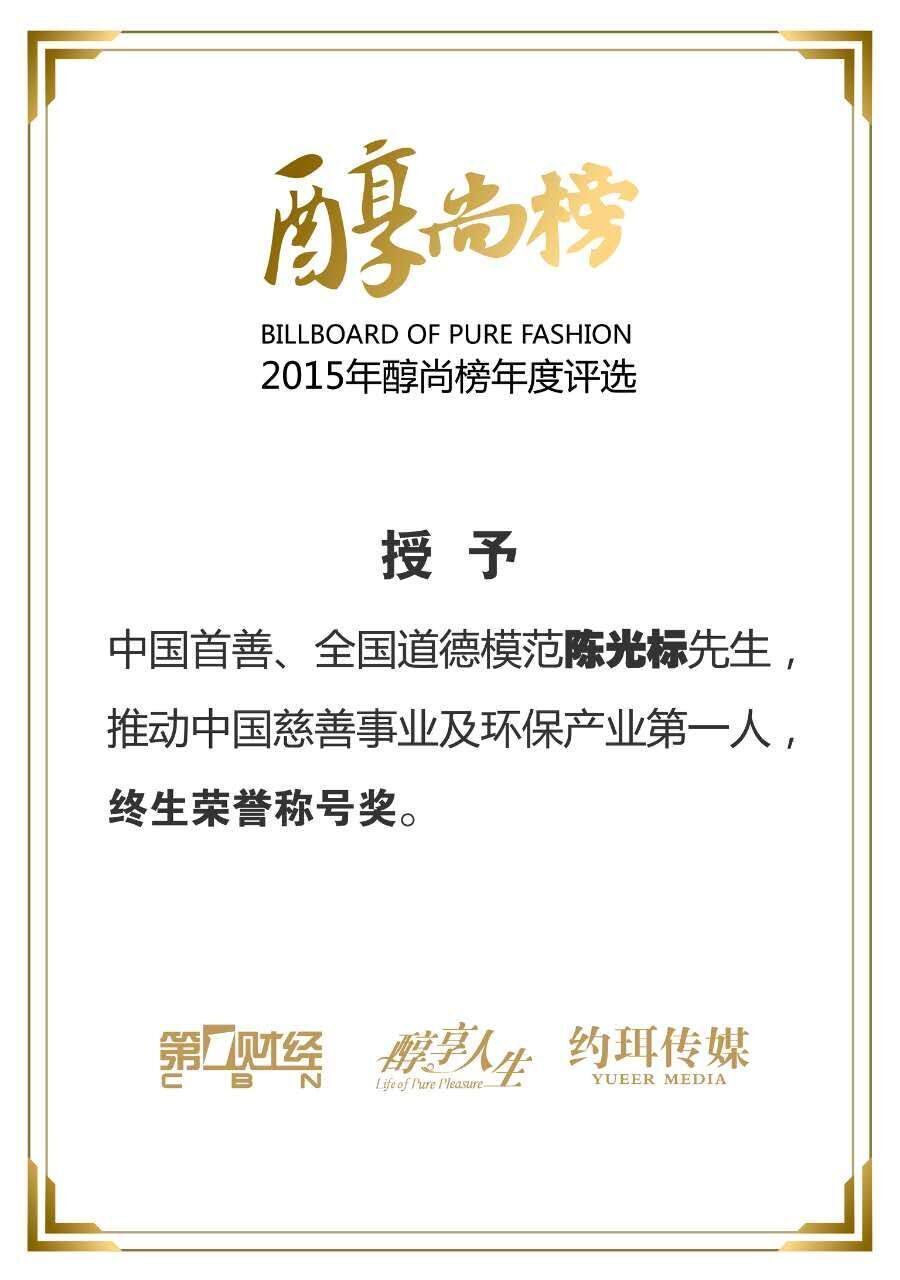

新华网上海1月12日电新年伊始,全国道德模范、中国首善陈光标又获一奖。在12日举行的“醇尚榜”年度评选中,他被颁发“推动中国慈善事业及环保产业第一人终生荣誉奖”。

这一评选活动由第一财经等单位举办。据介绍,颁发此奖是基于陈光标多年来在慈善、环保领域的一系列行动和倡议引起社会广泛关注,并引领中国企业家积极投身慈善事业和环保产业。其不少高调行为引发社会关注。

尽管陈光标已拥有证书约4000本、锦旗约3万面、哈达几万条,但他仍乐意再接受这本新证书。

“这些奖励代表社会对我的认可,也促使我在慈善和环保领事业的道路上继续走下去。”陈光标说。“慈善和环保,是世界上最让人快乐的事。只要每个人从自身做起,为社会、为民族、为人类的美好未来出一份力,都值得鼓励。新的一年,标哥愿与大家一起快乐行善、快乐环保。”

多年来,陈光标通过身体力行,捐赠真金白银,已成为中国慈善事业、环保产业的标志性人物,他的善心和爱心给人们留下深刻印象。

陈光标第一次出现在人们视野中,是在汶川地震中作为爱心企业家带领公司员工第一时间赶到灾区现场救人,被时任国务院总理温家宝称赞为“有良知、有感情、心系灾区的企业家”。总理还向陈光标表示致敬。

此后,在玉树地震、舟曲泥石流、南方水灾、西南旱灾、天津爆炸等灾难现场,都能看到陈光标的身影。

除了救灾、做慈善,陈光标还拿出许多精力和金钱参与公益环保事业。例如,在中央出台厉行节俭“八项规定”之前,陈光标就发表文章建议社会各界营造“爱惜粮食光荣、浪费粮食可耻”的风气,发起“光盘行动”,甚至带领公司员工走上街头吃剩饭剩菜。他砸奔驰,多次向市民捐赠自行车,还曾售卖“新鲜空气罐”。

陈光标的不少做法看似高调,但往往在争议和幽默中令人深思、给人启迪,体现了“国家兴亡、匹夫有责”的正能量。

不少知名人士表示,在他身上彰显了道德的力量、生态环境保护的力量、慈善的力量。衡量好坏、善恶的标准,在于是否持之以恒做慈善做环保、是否拿出真金白银做慈善做环保。

胡润百富董事长、胡润研究院首席调研员胡润表示,陈光标是中国老百姓心目中真正的首善及大好人,被誉为中国慈善事业和环保产业的开路者和领头羊。

星云大师为陈光标题字:“光标先生,为善最乐,高调行善。”

去年10月,陈光标走进中央党校报刊社,与报刊社的所有员工,展开一场深入而又生动的人生观问题的交流,其执着和正能量,影响到了在场的每一个人。报刊社总编辑钟国兴对交流会做了总结:做事要做这样的事,做人要做这样的人,如果我们的社会多几个如同陈光标一般心系天下,乐善好施的大好人,那么我们的中国梦将会更加美好!

在给陈光标著作《我的报国梦》所作的序言中,全国政协副主席、全国工商联主席王钦敏写到:中国社会和谐发展需要更多陈光标这样的好人,实现中国梦需要更多像陈光标这样的好人,我们要建设和谐世界同样需要陈光标这样的好人。(完)

(责任编辑 :石兰)

版权所有

版权所有